|

Ja zum Bau der Brücke von Schengen

Die 1908 vom Unternehmen Paul Wurth erbaute Brücke war eine Besonderheit

Die ersten von Menschenhand errichteten Brücken waren aus Holz. Den Römern wurden die ersten Steinbrücken zugeschrieben,

und aus England weiss man, daß bereits 1776 gußeiserne Brücken gebaut wurden. In Frankreich wurde die erste Eisenbrücke

im Jahr 1852 errichtet (Pont d'Asnières sur la Seine).

Im Jahr 1827 wurde auf der Strecke Luxemburg-Namur eine gußeiserne Brücke bei Martelange/Sûre von 12 Metern Länge

vorgestellt. Die erste "große Stahlbrücke" in Luxemburg wurde im Jahr 1890 in Wormeldingen auf einer Gesamtlange von 110

Meter über die Mosel gebaut (350 Tonnen). Sie war von Paul Wurth in der "Hollericher Kesselfabrek" entworfen

und konstruiert worden (Atelier Eugene Müller). Für damalige Verhältnisse ein "Meisterwerk".

Eugene Müller Eugene Müller

Paul Wurth Paul Wurth

Bevor man auf den Gedanken kam, eine Brücke über die Mosel zu schlagen, wurden die Menschen mit ihrem

Vieh und Material mittels "Fähren" über den Strom gesetzt. Der Fahrmann (oder auch Passeur" genannt) setzte nach

dem Ruf "Holiwer" mit seiner Fähre oder "Pont" über.

Es gab auch schon sehr lange das

sogenannte "Weistum", ein Dorf und Stadtrecht, das der Dorfgemeinschaft

von Rechtskundigen auf Anfrage "gewiesen" wurde. Da-

nach bestand auf Fähren das Asylrecht. So auch auf der Schengener

Fähre. Wenn ein Verfolgter sich auf die Fähre flüchten konnte, so

wollte es das Recht, durfte er dort während sechs Wochen und drei Tagen

bleiben, ohne daß er festgenommen werden konnte. Gelang es ihm nach

dieser Frist, auch nur drei Schritte an Land zu gehen, begann

seine "Schonzeit" für weitere sechs Wochen.

Wurde der Fährmann von einem "Verfolgten" um Hilfe gebeten,konnte er

den "Gesetzlosen" übersetzen, erst nachdem dieser auf der anderen Seite

in Sicherheit war,konnte der Fährmann zurück, um die "Verfolger"

aufzunehmen. Gedacht war dieses Recht als Hilfe gegen willkürliche

Gewaltherrschaft und vorschnelle Hinrichtungen.

Man sollte annehmen, daß Brücken Länder verbinden, daß sie die Menschen

"sich näherbringen",daß sie besonders in Grenzregionen auch

Sprachschranken überwinden helfen und so zur Volkerverständigung

beitragen. Eigentlich müsste gerade die "Schengener Brücke" im

Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Luxemburg viel dazu beitragen wenn

man auch noch das Saarland und Lothringen berücksichtigt, dann dürfte

sie wohl eine der wichtigsten sein, die Luxemburg mit seinen Nachbarn

verbindet. Seit 1893 wurde verhandelt .Bereits im Jahr 1893 liefen

Verhandlungen zwischen dem Großherzoglich-Luxemburgischen

Generaldirektor des Innern und dem Königlich-Preußischen

Regierungspräsidenten "Hochwohlgeboren" aus Trier zwecks Errichtung

einer Brücke über die Mosel bei Schengen und Perl (D).

Zwecks Festlegung des Durchflußprofils eines ersten Entwurfs wurde die

9 km flußabwärts 1866 erbaute Brücke von Remich von

der Königlichen Wasserbauinspektion Trier herangezogen. Zu Grunde

gelegt wurde der bis dahin höchste bekannte Wasserstand

(Hwmax) aus dem Jahre 1784 (der höchste Wasserstand des Jahrhunderts

war 1844). Im ersten Entwurf wurde die Brückenunterkante

gleich dem HWStand von 1784, der bei 146,594 lag, angegeben (Pegel

Besch). Der Pegel von Besch lag 4 km unterhalb der Baustelle

(Schengen) mit Nullpunkt 139,044 und ergab 1784 einen Wasserstand von

+7,55, das der Höhe 146,594 entspricht. Das Gefälle zwischen Schengen

und Besch aber ist mit 1,1 m anzunehmen, was wiederum 147,694

entspräche, fügt man noch 0,5 m für den sicheren Abfluß treibender

Gegenstände hinzu, ergäbe sich somit eine Brückenunterkante

von 148,194 (148,2).

Königlich-Preußische Einwände

Diese Einwände kamen am

9.Juni 1896 vom Königlich Preußischen Regierungspräsidenten. Es waren

dies damals ganz normale Vorgänge, die natürlich mit ganz anderen

Maßstäben zu bewerten und zu messen sind wie heute. Allein schon aus

der Sicht des Vermessungswesens waren diese Arbeiten zeitlich sehr

aufwendig.

Ebenso verhielt es sich bei Uebermittlung der Ergebnisse von

Besprechungen und Ueberlegungen.

Fast alle aufgefundenen Dokumente und Kopien sind "handgeschrieben" in

der alten deutschen Schrift.

Etwa um die Jahrhundertwende nahm das Projekt konkretere Formen an.

Beide Seiten hatten sich auf die "Anlage einer Brücke mit eisernem

Oberbau über die Mosel bei Schengen" geeinigt. Eine Stahlkonstruktion

war wenige Jahre zuvor (1878) in Grevenmacher abgelehnt worden. In

einem ersten Kostenvoranschlag (20.1.1896) hieß es:

"Auf

Grund der beigefügten Pläne und Profilen soll die Ueberbrückung

vermittels ,fünf' Oeffnungen von einer Gesamtlänge von 180 m

zwischen den Landpfeilern stattfinden. Die lichte Breite erhalt 6,60 m,

wovon 5,0 m für die Fahrbahn und 0,8 m für jedes Trottoir. Globalpreis

= 235 000 Franken."

Daß gerade Grenzbrücken ganz' besonderen Ansprüchen und Vorschriften unterliegen, ist eine bekannte Tatsache, die leider auch

ihre Schattenseiten hat. Das sollte auch bei der "Schengener" nicht anders sein.

Am 9. Juni 1896 sagt der Königlich Preußische Regierungspräsident Von Heppe in einem Schreiben an den Generaldirektor

des Innern in Luxemburg, Herrn Kirpach:" Im Interesse der Landesverteidigung ist die Brücke (Schengen)

im 1. und 2. Landpfeiler vom rechten Ufer aus gerechnet mit Minenanlagen zu versehen

(das erklärt auch weshalb die rechte Seitenöffnung [Perl] und der Mittelbogen bei der Sprengung einstürzten,

während die linke Seitenöffnung weitgehend unbeschädigt blieb) und ferner entsprechend den Anlagen

an der Brücke von ,Grevenmacher' zwischen dem 2. und 3. Landpfeiler quer über die Brücke ein Gittertor anzubringen,

sowie auf dem rechten Ufer ein ,Warthaus' zuerbauen, von welchem aus die Bestreichung der Brücke

und des linken Ufers möglich ist . . ." Weiter heißt es: "ln Betreff der Einzelheiten der militarischen Anlagen wird es nicht

zu umgehen sein, daß sich die Bauleitung mit der 7. Festungsinspektion zu Coeln, welche entsprechende Anweisung erhalten hat,

unmittelbar ins Benehmen setzt."

Strategische Forderungen

Es mutet in unserer Zeit merkwürdig an, wenn der Historiker (Aus Grenzvermessung Deutschland-Luxemburg 1984,

Heinz Weber) feststellt, daß es für dieses Vorgehen sogar eine "Rechtsgrundlage" gab. Beim Bau der Moselbrücke

"Grevenmacher-Wellen" durch die Stadt Grevenmacher hatte die Konigliche Regierung in Trier in der Depesche

vom 2. Januar 1880 der luxemburgischen Regierung mitgeteilt, daß sie aus Artikel 27 des Grenzvertrages

vom 26.Juni 1816 auch strategische Forderungen herleitet.Für den Fall der Mobilmachung oder des Kriegszustandes

in dem anstoßenden deutschen Gebiet wird sich das Recht jederzeitiger militärischer Besetzung und eventueller

Sprengung oder Zerstörung der Brücke ohne andere Entschädigung vorbehalten als die die für Kriegsschäden

nach den Gesetzen des deutschen Reiches gewährt wird.

Bemerkenswert ist ein Schreiben von Paul Wurth an den Generaldirektor des Innern, Herrn Kirpach, vom 14. Januar 1905.

Hierin heißt es unter anderem: ". . . Ich bemerke, dass.. das Projekt, welches ich bereits vor mehreren Jahren ausgearbeitet

habe, nicht nur vom Gemeinderat Remerschen, zuerst am 8.12.1894, dann am 20.1.1896 einstimmig genehmigt

worden war, sondern ... schließlich auch die Zustimmung der deutschen Behörden ... erhalten hatte."

Abschließend bemerkte Paul Wurth, und das ist in unserer heutigen Zeit erwähnenswert, ". . . daß sämtliche Materialien zu

meinem Projekt aus dem Lande bezogen werden, und bitte Sie, die inländische Industrie bei der Vergabe

vor der ausländischen berücksichtigen zu wollen".

Billiger aIs geplant

Nach langem Hin und Her wurde der Entwurf Paul Wurth schließlich zurückbehalten. Der Gesamtpreis war

veranschlagt mit 350 000 Franken. Davon entfielen auf Schengen 4/7 Remerschen 2/7 und Wintringen 1/7. Die Gemeinde

mußte 170 000 Franken leihen, und die Regierung steuerte ein Subsid von 125 000 Franken bei

Die Schlußrechnung der Firma Paul Wurth vom 30. Juni 1908 belief sich

auf 341032 F.

Die von Paul Wurth entworfene und in der "Hollericher Kesselfabrek"

hergestellte Brücke hatte eine Gesamtlänge

von 150 m (im Gegensatz zum ersten Entwurf mit 180m). Die beiden Seitenbrücken waren je 40 m lang, und das Mittelteil

mit dem 14 m hohen Bogen hatte eine Länge von 70 m. Es ist heute sehr schwer nachzuvollziehen, wie eine solche

Brücke, mit einem Gesamtgewicht von 430 t, in einem kleinen Werk wie der damaligen "Kesselfabrek" entstanden ist.

M.Ernsdorf, M.P.Schmit,M.Beissel,Dr.P.Zender,M.Alex Welter, +unbekannt

Umweg über Thionville

Seit 1896 war die

Kesselfabrik an das Eisenbahnnetz angeschlossen. Um nach Schengen resp.

nach Perl (Deutschland) zu gelangen, musste der Umweg über das damals

deutsche Diedenhofen (Thionville) moselabwärts (rechtsseitig) erfolgen

. Moselabwärts bestand schon seit vielen Jahren die Eisenbahn von Metz

bis Trier .Auch das Luxemburger Eisenbahnnetz unterstand der

Kaiserlichen Generaldirektion der Eisenbahnen in Elsaß-Lothringen in

Straßburg.Aus diesem Transportgrund wurde die "Schengener Brücke" von

der Perler Seite her montiert was auch eindeutig aus der Beschreibung

des Montagegerüstes hervorgeht. Es ist allerdings nicht

auszuschließen, daß auch Teile (z. B. Nieten und anderes

Montagezubehör) mit Pferdefuhrwerken von Luxemburg nach Schengen

transportiert wurden, ältere Paul Wurth-Leute erzählten jedenfalls von

Transporten an die Mosel mittels Pferdefuhrwerken. Ob es aber

nach Schengen war, ist nicht eindeutig geklärt.

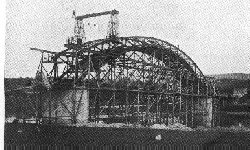

Eine Besonderheit

Die Schengener Brücke mit ihrem hohen Mittelbogen stellte eine

Besonderheit dar. Bereits die Vorbereitung und Einrichtung der

Baustelle mußte sorgfältig überlegt sein, denn der Brückenbau in der

damaligen Zeit war ein "Zusammenbau vor Ort", d. h., alle

Knotenpunkte wurden an Ort und Stelle "genietet', was Kenntnis und

Geschicklichkeit erforderte. Die "Nieten" wurden ebenfalls in

der "Hollericher Kesselfabrek" hergestellt und an die Baustelle

geliefert.Vorerst musste ein "Montierungsgerüst"

berechnet und montiert werden. Es bestand aus einer Rüstung fur die

"Mittelöffnung" (70m) und Rüstungen für die beiden

seitlichen Oeffnungen (je 40 m). Das Untergerüst der Mittelöffnung

reichte bis zur Fahrbahn und trug 7m über dem Belag die Laufbahn

eines Montagekranes. Das Obergerüst ruhte auf der Unterrüstung und

paßte sich in seinem oberen Teil dem Linienzug des Bogenuntergurtes an.

Da der Bogen zuerst montiert wurde, mußte die Seitenöffnung auf der

Perler Seite (D), von wo die

Materialzufuhr erfolgte, schon bei Beginn der Montierung "eingerüstet"

werden, Die Parallelträgerbrücke auf der Schengener Seite

wurde zuletzt montiert. Daher konnte das Material der Oberrüstung für

die Mittelöffnung zum Einrüsten dieser Brücke verwendet werden. In der

Mitte der "Stromöffnung" wurde eine 9 m breite Oeffnung für die

Schiffahrt freigehalten, die mit roten Flaggen

bzw. Laternen bezeichnet war.

Montagegerüst, war Kunstwerk

Für die Belastungsberechnung wurden Dimensionen und Gewichte der größten einzubauenden Konstruktionsteile in Betracht

gezogen: Hauptträger der Mittelöffnung: 35 t Schwerstes Querstück 10 m: 4,5 t Quertäger 6 m: 1,03 t,Zugband: 0,2 t/m.

Der Montierungskran hatte zwei Katzen für je 3 t Nutzlast, deren Gewicht mit je 0,5 t zu Buche schlug.

Das Eigengewicht des Krans betrug 6,8 t (Radstand 4,0 m). Der maximale Raddruck aus Nutzlast und Krangewicht

betrug 4,6 t. Auf dem Gerüst wurde ein Feldbahngleis verlegt, worauf ein Transportwagen,

dessen Gewicht inklusive Nutzlast 3,2 t betrug, die Einzelteile auf der Baustelle beförderte. Das Montagegerüst war, so abwegig

es auch erscheinen mag, das eigentliche Kunstwerk. Bei der Montage der Stahlkonstruktion war nur "ein" besonders

ungünstiger Belastungsfall genauestens zu behandeln, und zwar wenn der Fachwerkbogen je zur Hälfte aufgelegt,

jedoch am Scheitel noch nicht verbunden war.Um das zu bewerkstelligen, mussten die beiden Fachwerkhälften,

welche über den einzelnen Jochstempeln unterkeilt auf dem Gerüst ruhten, um den Zusammenbau am Scheitel zu ermöglichen,

um ihren Auflagerpunkt entweder auf- oder abwärts geschwenkt werden. Je genauer die Montage von unten her gemacht wurde

, um so einfacher war auch der Zusammenbau am Scheitel. Und das war die eigentliche Spezialität des Brückenbauers.

Hut ab vor solch großartigen Leistungen!

Für die Belastungsberechnung wurden Dimensionen und Gewichte der größten einzubauenden Konstruktionsteile in Betracht

gezogen: Hauptträger der Mittelöffnung: 35 t Schwerstes Querstück 10 m: 4,5 t Quertäger 6 m: 1,03 t,Zugband: 0,2 t/m.

Der Montierungskran hatte zwei Katzen für je 3 t Nutzlast, deren Gewicht mit je 0,5 t zu Buche schlug.

Das Eigengewicht des Krans betrug 6,8 t (Radstand 4,0 m). Der maximale Raddruck aus Nutzlast und Krangewicht

betrug 4,6 t. Auf dem Gerüst wurde ein Feldbahngleis verlegt, worauf ein Transportwagen,

dessen Gewicht inklusive Nutzlast 3,2 t betrug, die Einzelteile auf der Baustelle beförderte. Das Montagegerüst war, so abwegig

es auch erscheinen mag, das eigentliche Kunstwerk. Bei der Montage der Stahlkonstruktion war nur "ein" besonders

ungünstiger Belastungsfall genauestens zu behandeln, und zwar wenn der Fachwerkbogen je zur Hälfte aufgelegt,

jedoch am Scheitel noch nicht verbunden war.Um das zu bewerkstelligen, mussten die beiden Fachwerkhälften,

welche über den einzelnen Jochstempeln unterkeilt auf dem Gerüst ruhten, um den Zusammenbau am Scheitel zu ermöglichen,

um ihren Auflagerpunkt entweder auf- oder abwärts geschwenkt werden. Je genauer die Montage von unten her gemacht wurde

, um so einfacher war auch der Zusammenbau am Scheitel. Und das war die eigentliche Spezialität des Brückenbauers.

Hut ab vor solch großartigen Leistungen!

Kesselfabrek um 1890

Im Gemeinderat Remerschen waren damals Bürgermeister Chr.Koch, die Schöffen J. Wallerich, Jacob Schumacher

sowie die Räte L. Schons, J.-P. Useldinger, J.-P.' Wiltzius, J. Bellwald und J.-P. Oudill,

Sekretär war Kons (Unterschriften auf Originalzeichnung).

Bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurden die Grenzwasserläufe Our, Sauer und Mosel von 21 Brücken uberquert

(Our 8, Sauer 9 und Mosel 4) Sie waren von luxemburgischen oder preußischen Gemeinden errichtet worden oder waren

Gemeinschaftswerke beider Staaten Die älteste war die Brücke von Rodershausen - Dasburg aus dem Jahr 1846 .

Sie erreichte das "Ausnahmealter" von fast 100 Jahren Im September 1944 haben deutsche Pioniere alle (?) Grenzbrücken zerstört

über die Mosel führten vier Brücken Grevenmacher-Wellen, erbaut 1881, zerstört 1944, neu erbaut 1959; Wormeldingen-Winch,

erbaut 1890, zerstört 1944, neu erbaut 1963; Remich-Nennig, erbaut 1866, zerstört 1944, neu erbaut 1959,

Schengen-Perl, erbaut 1908, zerstört 1939, neu erbaut 1959

Eine (traurige) .Ausnahme machte hier die eiserne Brücke von Schengen Sie wurde bereits kurz nach Ausbruch des

Zweiten Weltkrieges am 15 September 1939 gesprengt Ursache war ohne Zweifel ihre "strategisch wichtige" Lage

im Dreiländereck. Schengen hatte für 20 Jahre keine Brücke mehr .

Quellennachweis Archiv Paul Wurth S A -

Kesselfabrek Infoblatt Amicale Paul Wurth .

Siehe Luxemburger Wort vom 28.6.1997

|